Il y a encore une quinzaine d’années, je ne me sentais bien qu’entre 19° et 23°. En dessous de 19°, j’avais froid et je montais le thermostat de ma chaudière. Au-dessus de 23°, j’avais chaud, et je déclenchais mon ventilateur, en envisageant sérieusement d’investir un jour dans un système plus moderne de climatisation. À 21°, ma vie était parfaite.

Petit à petit, j’ai élargi la fourchette, année après année, degré après degré, par souci d’économie financière autant que par préoccupation écologique. Je le sais maintenant : je peux vivre dans un intérieur chauffé à 18°, voir 17° avec un bon pull en véritable laine (bio, bien sûr). Je me plais même, grâce au renfort d’une couette supplémentaire, à laisser la température descendre encore plus bas pendant que je dors. Une fraicheur nocturne qui, selon l’avis de la majorité des spécialistes, est très bénéfique pour le sommeil, et pour la santé. Quant à la chaleur, je m’efforce de vivre avec, en me protégeant du soleil, en buvant beaucoup d’eau et en évitant les efforts trop intenses durant les périodes de cagnard. Bref, en respectant quelques consignes élémentaires connues de tous, mais sans allumer un quelconque appareil électronique pour me soulager.

Ces quelques degrés en plus ou en moins n’ont l’air de rien, mais ils sont pourtant significatifs. À tout point de vue. Chaque degré gagné, dans un sens comme dans l’autre, diminue ma consommation d’environ 10%, la facture et la production d’énergie. Des économies significatives qui peuvent être consacrées plus généreusement et à moindre coup à ceux qui ont réellement besoin de tempérer leur cadre de vie : les personnes fragiles, malades, âgées. Sans oublier ceux qui travaillent dans des conditions extrêmes, en intérieur comme en extérieur. Mais nous, les valides, les actifs, les jeunes et les pas encore vieux, pouvons agir.

Car là encore, nous avons collectivement besoin d’une révolution culturelle majeure.

Une amie proche, manager de son propre gîte, me racontait récemment qu’en hiver, le premier réflexe d’une immense majorité de ses hôtes était de monter le thermostat à 24° dès leur arrivée, même quand cela ne s’imposait pas. Pas 20°, ou 21°, mais 24°… Confort rime trop souvent avec chaleur. Et si l’on peut entendre que les responsables des casinos de Las Vegas (45° en moyenne l’été) aiment à faire plaisir à leurs clients en climatisant leurs salles de jeu pour les inciter à jouer, baisser la température jusqu’à 15° est excessif. Surtout en plein désert.

Au-delà de ces considérations écologiques et financières, une répercussion inattendue s’est imposée : j’aime bien avoir chaud, et avoir froid. Les températures intermédiaires ne me procurent en fait aucun émotion. Cette démarche se révèle donc avoir eu une autre vertu : elle m’a permis de me reconnecter avec des sensations primaires oubliées. Ressentir le froid, le chaud, agit comme une forme active de reconnexion avec mon environnement, et nourrit mon impression de me sentir en vie. Des sensations qui, tant qu’elles restent dans des proportions raisonnables, bien sûr, ne me sont accessibles que si j’arrête de les combattre, que je les accepte, et que je m’y adapte. Tant qu’ils ne sont pas extrêmes, le froid et le chaud restent des fabrications de l’esprit, des constructions mentales et culturelles qui peuvent être bousculées, modifiées, révolutionnées. Sans véritable risque, comme en témoignent les Tuaregs qui vivent depuis des millénaires dans le désert du Tassili, ou encore leurs cousins (très) éloignés, les Lapons, qui survivent au nord du cercle polaire depuis des générations. En espérant, bien sûr, que nous n’en arriverons jamais à de tels extrêmes. Car rénover une toiture de maison dans le vent glacial par -15° (ce qui arrivera de plus en plus rarement avec le réchauffement climatique) ou cueillir du raisin dans un champ par plus de 40° (ce qui arrivera de plus en plus souvent) reste des missions hautement pénibles. Mais quelques degrés, lorsque l’on est en pleine forme et dans la force de l’âge, c’est tout à fait envisageable. En gardant en tête que, si nous parvenions à mieux accepter la température ambiante naturelle de notre environnement, c’est l’un de nos 58 réacteurs nucléaires en fonctionnement qui pourrait fermer. Ou être consacré à d’autre desseins, ce qui éviterait que le 59e sorte de terre. Si nous nous y mettions, tous ensemble, cette révolution aurait un véritable impact à l’échelle de la planète. Le réchauffement climatique s’accélérant, nous allons de toute façon être contraints, tôt ou tard, de devoir nous adapter à un environnement moins clément, à des climats plus extrêmes.

Autant commencer dès maintenant à s’y préparer.

Pierre-Yves Touzot

Pierre-Yves Touzot est réalisateur, romancier et blogueur. Dans ses romans, il invite ses lecteurs à s’interroger sur leur rapport à l’environnement, à se reconnecter à la Nature, une étape indispensable pour lui vers la résolution de nos problèmes écologiques. Depuis plusieurs années, il construit à travers son blog une médiathèque de romans, d’essais, de bandes dessinées, de films, de documentaires, tous consacrés à cette thématique. Pour en savoir plus : www.ecopoetique.blogspot.com

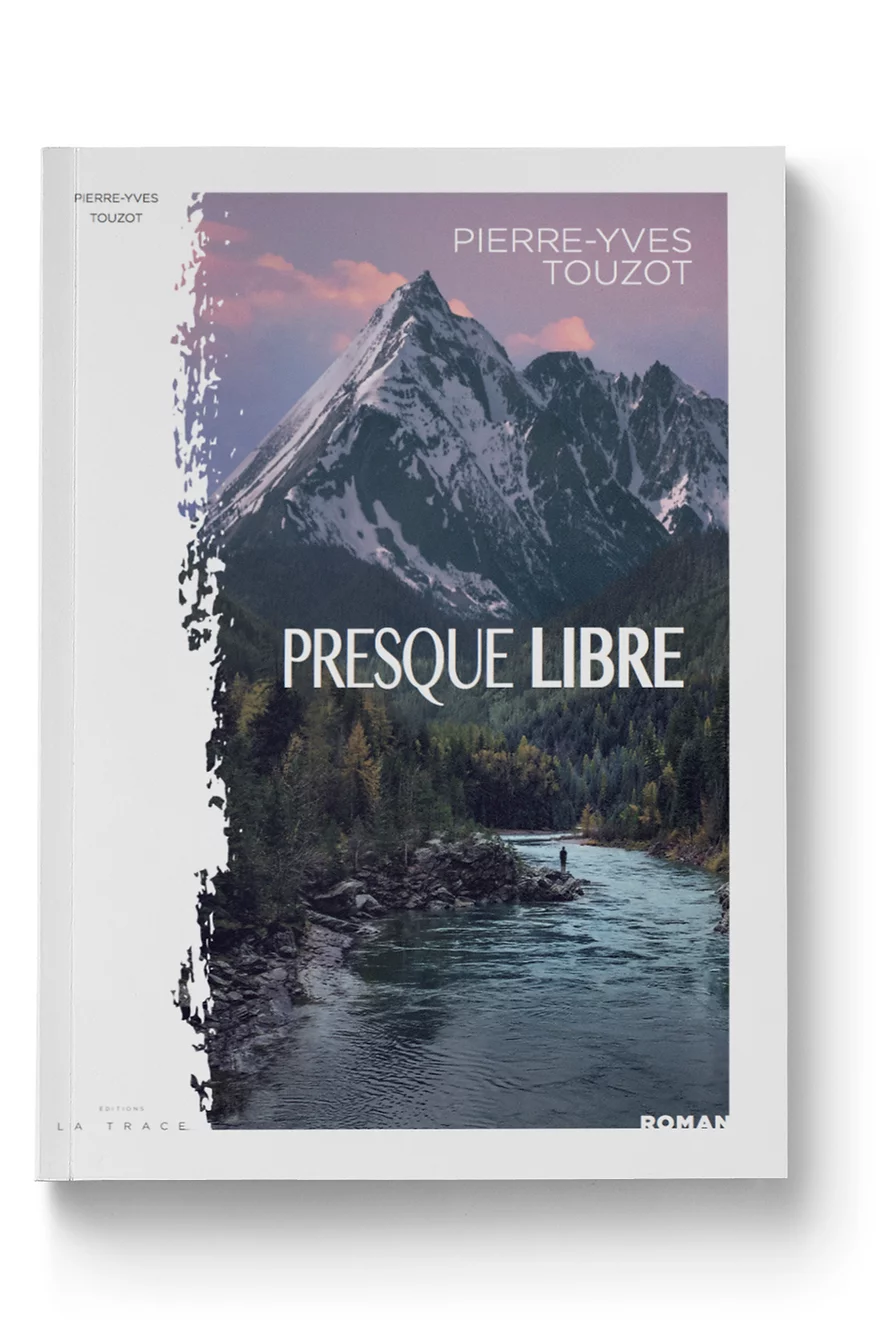

Il a récemment publié Presque libre, coup de cœur de la rédaction Happinez, aux éditions La Trace.

Visuel : Rose Erkul / Unsplash