Adam Grant, psychologue organisationnel et expert dans le domaine de...

Découvrez le premier chapitre du roman “Cent millions d’années et un jour” de Jean-Baptiste Andrea

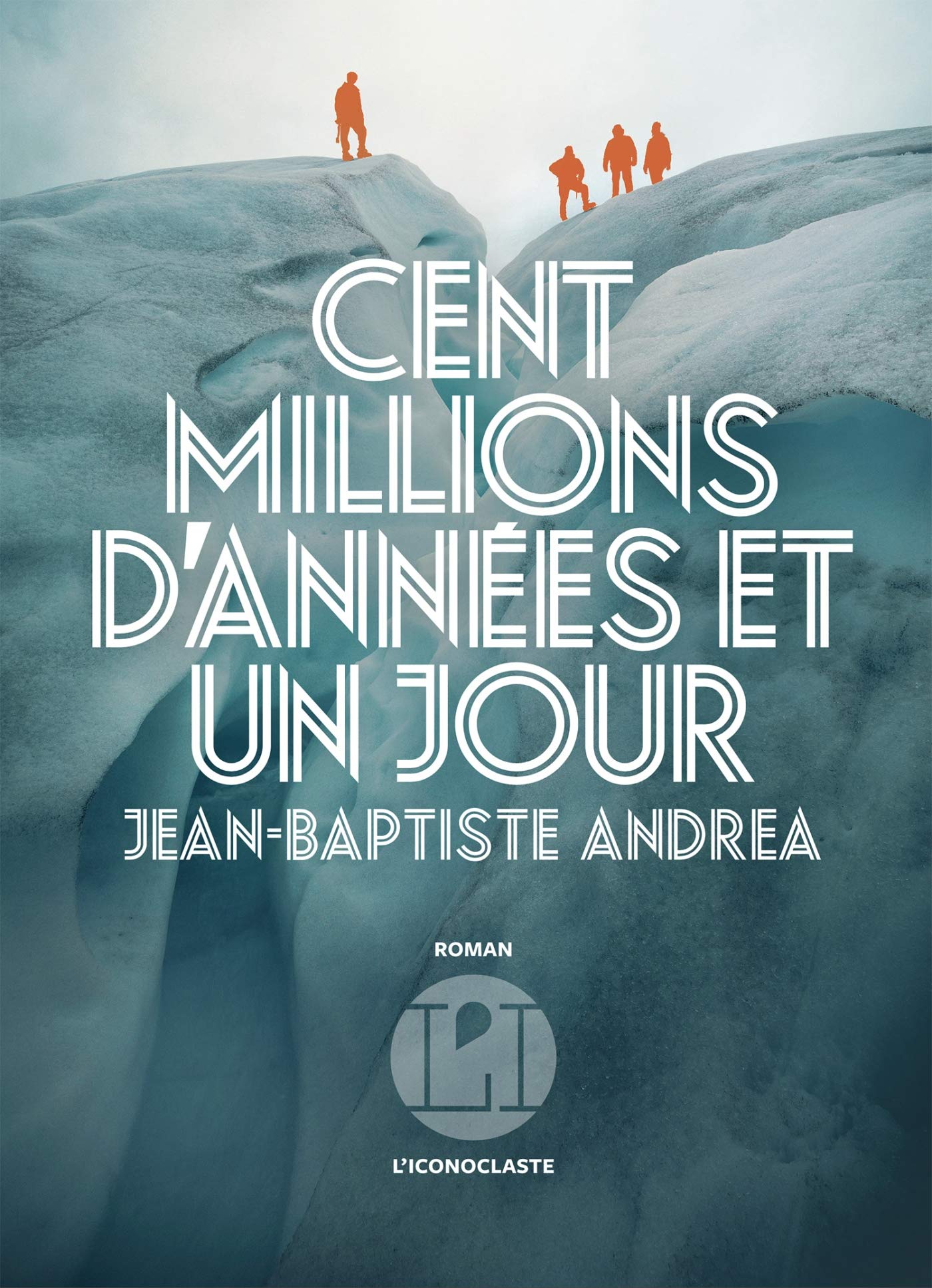

Lorsque la vie, par la force des choses, ralentit drastiquement sa cadence, elle nous réapprend à habiter nos jours, à redécouvrir par exemple les activités que nous avons pu délaisser. La lecture en fait partie. Pouvoir imaginer de nouveaux mondes entre les pages d’un livre et partager l’aventure d’un autre dont, par bien des aspects, on perçoit en soi le reflet. Après le succès de Ma reine, l’ancien réalisateur-scénariste Jean-Baptiste Andrea poursuit son exploration des thèmes du rêve, de la nature, de la vie, de l’enfance et de la folie dans le roman Cent millions d’années et un jour, publié l’année dernière, également aux éditions L’Iconoclaste. Si vous avez manqué ce roman, vous pourrez sur cette page en retrouver les premières lignes, une invitation à rejoindre l’univers de Stan, paléontologue en fin de carrière qui décide de suivre un impossible rêve en partant à la recherche d’un squelette préhistorique sur des hauteurs mêlant la France et l’Italie. Un premier chapitre à lire avec sa bande son, disponible ici.

ÉTÉ

J’oublierai bien des choses, c’est inévitable, jusqu’à mon propre nom peut-être. Mais je n’oublierai pas mon premier fossile. C’était un trilobite, un petit arthropode marin qui n’avait rien demandé à personne quand mon existence percuta la sienne un jour de printemps. Une seconde plus tard, nous étions amis pour la vie.

Ses compagnons et lui, il me le raconta quand je fus en âge de le comprendre, avaient survécu à plu- sieurs extinctions de masse. À la lave et à l’acide, au manque d’oxygène, au ciel qui penchait. Et puis un jour ils avaient dû baisser les armes, reconnaître qu’ils avaient fait leur temps et se rouler en boule, bien au chaud au fond d’un caillou. Il fallait accepter la défaite, laisser la place aux autres.

L’autre c’était moi, Homo sapiens en pantalon trop grand, debout dans les hautes herbes d’un siècle encore jeune. J’avais été renvoyé de l’école communale, ce matin de 1908, pour avoir corrigé la maîtresse. Pépin n’était pas le nom d’un roi de France, comme elle le prétendait. C’était celui d’un chien, mon chien, un berger bleu que nous avions trouvé dans la grange. Il nous protégeait des esprits maléfiques et des chats errants – souvent les mêmes, tout le monde savait ça.

Mlle Thiers m’avait montré une illustration d’un petit barbu couronné, sous les lettres P-É-P-I-N dont il m’avait semblé, même si j’apprenais à peine à lire, qu’elles épelaient une preuve crédible de mon erreur. Lorsqu’elle avait demandé « Tu as interrompu la classe, tu as quelque chose à dire ? », j’avais répondu « La prochaine fois, j’aurai raison ». Elle avait écrit insolent à la plume sur mon carnet, souligné deux fois, et tu me feras signer ça à tes parents s’il te plaît.

Je rentrai directement par le chemin des Brousses avec mon insolence à deux traits et ma tête de victime. De tous les gars du coin, j’étais le seul qui aimait l’école, et j’étais le meilleur. Qu’est-ce que j’y pouvais, moi, si ce roi avait un nom de chien ?

Aux volets tirés de la chambre, je compris que je ne devais pas déranger ma mère. Dans ces moments, il lui fallait du noir et du noir seulement. Le Commandant n’était pas à sa place sur l’horizon, là où nos champs basculaient vers le village. Il n’y avait que Pépin, justement, sa jeunesse vigilante blottie dans le vent au sommet d’une butte. Il redressa sa bonne oreille et me toisa un instant, un peu roi c’est vrai, avant de se rendormir.

Je m’emparai d’un marteau, remède souverain à bien des problèmes. Il valait mieux s’en servir loin de la maison et je traversai un maquis de salades, tout droit, jusqu’au moment où une grosse pierre m’arrêta dans le champ du voisin. J’y superposai le visage de Mlle Thiers, un, deux, trois, et lui assenai un coup vengeur. La pierre s’ouvrit aussitôt, comme si elle avait fait semblant d’être entière. Et mon trilobite me regarda droit dans les yeux, aussi surpris que moi, depuis ses profondeurs.

Il avait trois cents millions d’années, et moi six ans.

***

– Destination ?

J’ai répondu terminus, l’endroit où je vais n’a plus de nom. Un simple hameau perdu au bout d’un jour d’été. Le type assis sous son parasol m’a tendu mon billet et s’est rendormi.

Devant moi une nuque ballotte, menace de rompre à chaque virage. Une vieille femme. Nous sommes les seuls passagers, elle, moi et cette chaleur de damnés qui coule par tous les interstices, joints usés, vis branlantes, fenêtres mal ajustées du véhicule. Mon front contre la vitre cherche en vain un souvenir de fraîcheur.

Umberto n’était pas au départ de la navette à Nice. Je l’attendrai là-haut puisqu’il le faut. Il prendra un autre de ces bus avec leurs drôles de pneus aux flancs tout blancs. Il montera pendant des heures lui aussi, pariant que la route ne peut plus continuer bien longtemps – il se trompera. Je ne lui ai pas parlé depuis un mois mais il viendra, j’en suis sûr, il viendra parce que c’est Umberto. Et je m’impatienterai, je tempêterai jusqu’à ce qu’il arrive, parce que je suis moi.

La nuque craque comme une brindille, la vieille s’est endormie sur son cabas. Une fillette était assise avec sa mère de l’autre côté du couloir il y a quelques instants encore, jambes étendues sur le cuir rouge. Je lui ai offert la socca que j’avais achetée sur le port – les premiers virages m’en avaient fait passer le goût. Elle m’a tiré la langue en louchant, dédaignant la galette de pois chiches. Sa mère l’a grondée, j’ai fait signe que ce n’était pas grave même si je pensais sale gosse. La mère et la fille sont descendues il y a peut-être deux heures, dans une autre vie. La route, elle, est toujours là. Et si tout commence souvent par une route, j’aimerais savoir qui a fait la mienne si tortueuse.

***

C’est un pays où les querelles durent mille ans. La vallée s’y enfonce, s’égare comme un sourire de vieillard. Tout au fond, pas loin de l’Italie, un cyprès immense cloue le hameau à la montagne. Les maisons font cercle, se bousculent et tendent leurs tuiles brûlantes pour le toucher. Les ruelles sont si étroites qu’on s’écorche les épaules à les parcourir. Ici, la place est rare et la pierre la convoite. À l’homme, elle ne laisse que des miettes.

Le village ressemble à la photo que j’ai vue, floue, bue par du mauvais papier. L’épingle verte du cyprès et tout autour, un grand battement ocre de papillon agonisant. Derrière une vingtaine de cigarillos, des faciès calcaires me dévisagent avec curiosité. Au milieu d’eux, membre à part entière de la communauté, un âne allonge sa tête curieuse. Le maire s’est avancé, main tendue et sourire de chicots.

La petite foule m’a entraîné, poussant, tirant, touchant pour s’assurer que j’étais bien le Professore, celui de Paris, parce qu’on n’en avait jamais vu un par ici et donc scusi, on ne savait pas à quoi ça ressemblait. On m’a servi un café comme seuls les Italiens savent le faire, goudron amer qui me rappelle mon enfance, quand je tombais et que je m’éraflais le genou. D’abord, on ne sent rien, puis vient cette gifle qui fait monter les larmes aux yeux, et le vertige du soulagement quand la douleur s’éteint.

Je les appelle « Italiens » alors que ces gens sont français depuis 1860, le maire l’a répété trois fois depuis mon arrivée, « de vrais Français, Professore », un doigt patriotique rebondissant sur son écharpe tricolore. C’est qu’ils n’ont rien perdu de leur terre d’origine, de l’autre côté de la crête. Tout en eux évoque la pierre. Leur peau, leurs mains, la poussière dans leurs cheveux. Elle les fait naître et elle les tue. Avant d’être maçon, menuisier, cocu, avant d’être brigand, riche ou pauvre, on est ici alpiniste. Comment s’en étonner ? Dès ses premiers pas, l’enfant de ces vallées se heurte à une paroi. Il lui faut bien apprendre à l’escalader ou il n’ira nulle part.

France, Italie, peu importe. Ce ne sont que des mots de gamins qui poussent des billes sur une grande carte en se chamaillant. Nous ne sommes nulle part, dans le ventre du monde, et cet endroit n’appartient à personne, à personne d’autre qu’à la science qui m’y amène aujourd’hui. En fin de journée, je me suis installé dans la chambre réservée à mon nom dans la seule locanda du village. Il flotte dans la pièce un parfum de grand âge. L’inconfort est absolu. Les volets, couverts d’une écaille mauve, ouvrent sur un horizon chamboulé. Vertical.

Sous ma fenêtre, un chiot patauge dans l’ombre du mur, tourbillonnant après sa queue. Il ignore encore qu’il ne la rattrapera pas, que d’autres ont essayé avant lui et qu’ils ont renoncé. Je connais ce chiot, mes lèvres s’arrondissent pour l’appeler, mais non, bien sûr, nous sommes le 16 juillet 1954 et Pépin est mort depuis quarante ans.

Extrait du livre Cent millions d’années et un jour, L’Iconoclaste, 2019 (p. 9-19), 18 €.

Portrait © Vincent Guth / Unsplash